心源性猝死|每日平均6人猝死年輕人可中招 必學2招把握急救黃金機會

1.心源性猝死等同「心臟病發」?

王醫生指出,心源性猝死並不等同於一般的心臟病發作,雖然兩者都與心臟問題有關,但心源性猝死是指在沒有預警的情況下,因急性心臟疾病突然死亡,且通常在症狀發生一小時內。 而「心臟病發作」並非醫學名稱,正確醫學名稱為心肌梗塞,通常會出現胸痛、呼吸困難等症狀,有一部份患上心肌梗塞的病人會出現心源性猝死。

心源性猝死:

定義:在沒有任何或短暫預兆的情況下,因急性心臟疾病導致的死亡,通常在症狀發生一小時內。

特點:發生非常突然,常在患者無預警下發生,且死亡速度快。

原因:心源性猝死的前因是心跳停頓。

心跳停頓是指因為某些疾病突然令心臟無法有效地收縮放鬆,失去泵血功能,導致血液循環一瞬間停止。患者會即時喪失意識及中止呼吸,患者的大腦、心臟及身體各器官都會因為失去心跳和血液供應,而逐漸壞死,若無法即時利用心肺復甦術(CPR)和利用自動體外心臟去顫器(AED)去拯救患者,患者可能在數分鐘內就死亡。

心跳停頓有3種病因,最常見的病因為惡性心律不正(如心室性心跳過速或心室顫動),其他病因可以是心搏停止或無脈博心電活動。

心肌梗塞:

定義:供應心臟血液的冠狀動脈突然被堵塞,導致心臟肌肉缺氧壞死。

特點:通常會出現胸痛、呼吸困難等症狀,須即時進行「通波仔手術」治療。

原因:最常見原因是冠狀動脈斑塊急性破裂,形成血栓,令血管阻塞導致心臟肌肉血液供應不足。

2.香港每年有多少人死於心源性猝死?

根據資料,香港每年約有2190人死於心源性猝死,即平均每天約有6人。心臟病是香港第二號殺手,每年約有6000多人死於心臟病,其中約三分一是死於心源性猝死,而且近年心臟病有年輕化趨勢,30至50歲患者較10年前上升30%。

3.哪些人屬於心源性猝死的高危群組?

心臟猝死的高風險族群主要包括以下幾類:

- 有心臟病史(如心肌梗塞、隱性冠心病、心臟衰竭、心肌病變等)

- 有遺傳性心律不整或家族中有早發性猝死病史

- 長期吸煙、酗酒、高血壓、高血脂、肥胖、糖尿病患者

- 長期處於高壓力、過勞狀態

4.哪些常見原因會導致心源性猝死?

心源性猝死的其中一個主要原因是心臟的傳導系統(猶如心臟的電路板)出現問題,而最常見為心室性心跳過速(VT)或心室顫動(VF),導致心跳率由正常的每分鐘60至80次,暴升至每分超過200次,令心臟無法有效泵出血液。引致VT和VF的常見原因包括心肌梗塞、隱性冠心病、心肌病、心律疾病、以及電解質失衡等。

5.心源性猝死有何先兆?

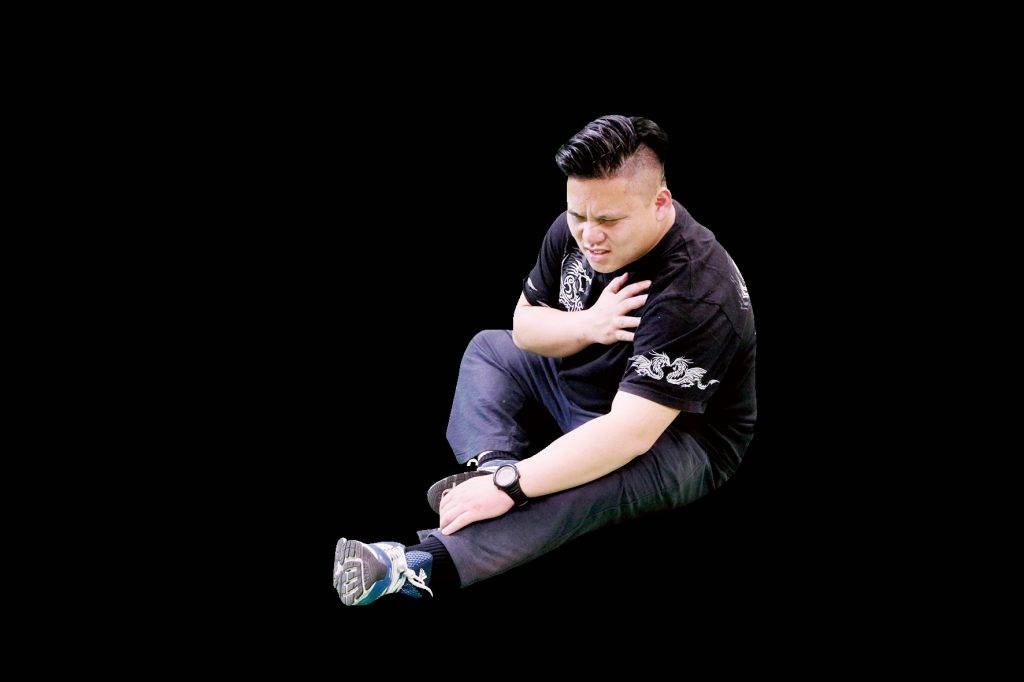

雖然大部份心源性猝死案例在發作前沒有明顯症狀,但有少數患者在猝死前數小時會出現一些徵兆,例如胸悶、心悸、呼吸困難、頭暈、噁心等,及早發現和治療心臟疾病,以及養成健康的生活習慣,有助於降低心源性猝死的風險。心血管電腦掃描造影(CT)能有效找出一個無病徵的人是否患上冠心病,即所謂的隱性冠心病。

6.迷思一:三高或年紀大風險較高?

心源性猝死的迷思之一,是認為「三高」(高血壓、高血糖、高血脂)或年紀大的人風險較高,但這並非絕對,雖然三高和年紀大確實是心源性猝死的重要風險因數,但青少年也可能因心肌炎、先天性心肌肥厚症等原因發生心源性猝死。

7.迷思二:不煙不酒、常做運動一定無心臟問題?

雖然不吸煙、少喝酒和有恆常運動的人士心臟病(主要是冠心病)的風險比吸煙喝酒和沒有恆常運動人士低許多,但並不能完全排除猝死的可能,即使沒有不良生活習慣,也可能因為其他因素(如遺傳、先天性心臟病、心肌炎等)而發生心源性猝死。

8.「心跳停頓」死亡率有多高?

心跳停止後的死亡率非常高(>95%),取決於多種因素,包括心跳停止的原因、有否得到及時的急救措施、以及恢復心跳後是否出現併發症等。如果不立即進行心肺復甦術(CPR)和利用自動體外心臟去顫器(AED)電擊去顫,死亡率非常高,甚至可能在幾分鐘內發生腦死亡。許多心源性猝死患者在發病後未能及時獲得急救,會在5至10分鐘內死亡,每延遲救援1分鐘,患者的生存機會便減少7至10%。

9.當發現有人暈倒,如何為病發者急救?

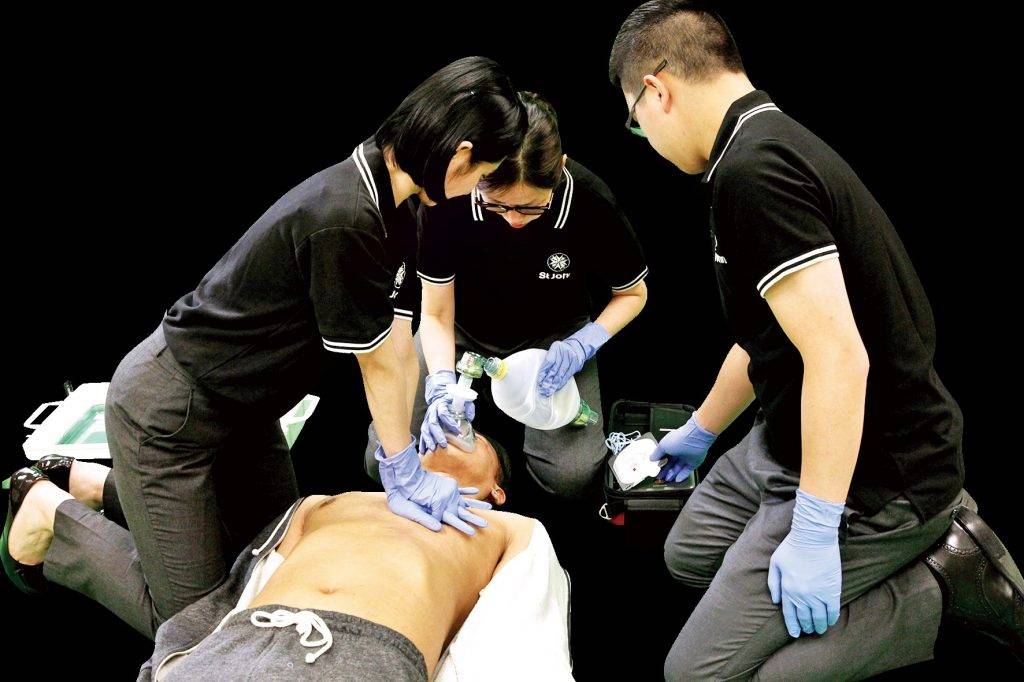

當發現有人在街上暈倒,並出現「三無」狀況,即無反應、無呼吸、無脈搏,除了報警求助外,懂得急救的人士還可馬上為病人施行CPR,並配合AED為患者進行急救。心臟科專科醫生王泰鴻指出,這些關鍵知識人人都應掌握,他過去10年亦積極推行「心肺復甦法及去顫法教育計劃」,希望提升社區整體的急救意識和自救能力。

當發現有人在街上暈倒,懂得急救的人士還可馬上為病人施行CPR,並配合AED為患者進行急救。(圖片來源:香港聖約翰救傷機構提供)

急救10大程序

1.先確保周圍環境安全

2.檢查患者反應,如果無反應,即找旁人幫手

3.為患者暢通氣道(Airway)

4.用5至10秒檢查傷者呼吸、脈搏及循環徵象,若患者無反應、無呼吸及無脈搏,就馬上請旁人致電999叫救護車,並到附近取AED到場幫手。

5.之後按照30次胸外壓和2次人工呼吸的比例進行CPR急救。按壓應於胸部中央,頻率約為每分鐘100至120次,深度最少要5至6厘米。

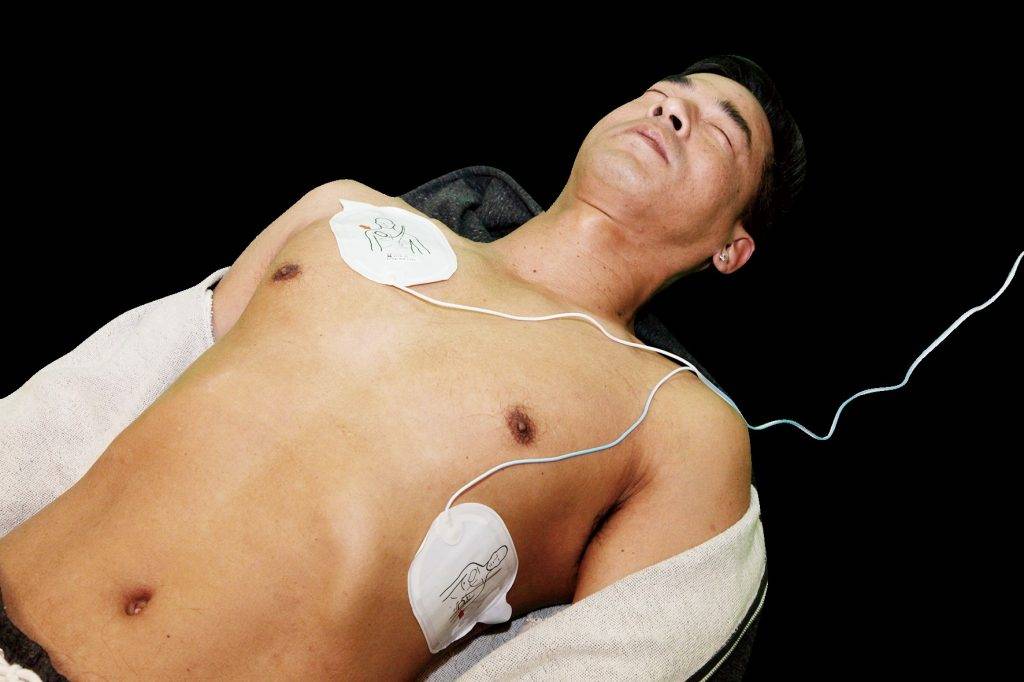

6.當AED到場後,急救人士馬上啟動AED,並按照AED的指示進行操作,將電極貼片正確貼在患者的左乳下側、右鎖骨下。

7.AED會自動分析心律,並在需要時發出電擊或無需電擊的提示。

8.若聽到需要電擊,AED會進行充電,如屬全自動AED,會在充電後發送電擊,若屬半自動AED,則需要按一下按鈕才會發送電擊。

9.電擊後,立即為傷者施行CPR,AED大約會每2分鐘進行一次分析。

10.無論進行CPR還是使用AED,應該持續直到專業救援人員到達或患者恢復意識和正常呼吸。

10.分享一宗成功急救的真實個案

王醫生分享,陳永傑校長由2013年開始練習跑步,到2014年開始參加馬拉松賽事,至2016年更放膽一試,參加「渣馬」的半馬拉松比賽,未料在那一次出事,當時整個比賽過程都十分正常,陳校長只是如常地跑,感覺與平常練習差異不大,只是有某些路段比較辛苦一點。但當他跑過終點步入場內草地後,卻突然跌在地上,不省人事,原來當刻他的心跳已經停頓,幸好有旁人急召救護人員到場,並為他施行CPR及AED急救,成功將他從鬼門關搶救回來。

11.哪些生活習慣有助預防心源性猝死?

要預防心源性猝死,可以從改善生活習慣入手,包括均衡飲食、適量運動、控制體重、戒菸限酒、減輕壓力等。此外,定期體檢和遵從醫囑也十分重要。以下是一些具體的生活習慣,有助於降低心源性猝死風險:

1. 注意心臟疾病的早期症狀

如果出現胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、頭暈等症狀應及時就醫,及時發現和治療心臟疾病,可以有效降低心源性猝死的風險。

2. 定期身體檢查

定期檢查血壓、血脂、血糖等指標,及考慮接受心血管電腦掃描造影,有助於及早發現和治療隱性冠心病,此為心源性猝死其中一個主要原因,如發現有心臟疾病的家族史,應及早檢查及尋求專業的醫療建議。

3. 減輕壓力

壓力過大可能導致血壓升高、心跳加速,對心臟造成負擔。應保持心情放鬆,找到適合自己的減壓方式。

4. 適量運動

進行有氧運動,如跑步、游泳、踩單車等,有助於鍛鍊心肺功能。運動要量力而為,循序漸進,避免過度勞累。對於本身缺乏運動習慣的人,建議從輕度運動開始,逐步增加運動量。

5. 控制體重

肥胖是心臟病的風險因素之一,應努力維持健康的體重。可以通過飲食和運動來控制體重。

6. 均衡飲食

減少高鈉、高糖和高脂食物的攝取,多吃蔬菜、高纖維的食物和適量水果。

7. 戒煙限酒

對吸煙人士來說,戒煙可以顯著降低心源性猝死的風險。過量飲酒對心臟健康有不良影響,應盡量避免或減少飲酒。

8. 避免過度勞累和劇烈運動

對於有心臟疾病或高危因素的人群,應避免過度勞累和劇烈運動,以免增加心臟負擔。

9. 遵從醫囑

如有心臟疾病或相關風險因素,應遵從醫生的建議,按時服藥,並定期複診。

如果你是醫生或醫護界專業人士,並希望透過《醫聊室》與讀者分享專業健康心得,推廣健康生活,歡迎電郵至[email protected]與我們聯絡。