常氣促頭暈易攰或心跳過慢 醫生拆解8大迷思、傳統與無導線起搏器差異

迷思一:心跳過慢有何徵狀?哪些人要特別留意?

陳日新醫生指出,心跳過慢的典型徵狀包括容易疲倦、氣促、稍作活動便感到不適,嚴重時更會出現頭暈、暈厥甚至休克,「最嚴重的情況下有機會猝死。」

他補充,最常見的患者群組是長者,因為心臟的傳導系統會隨年齡退化。此外,患有冠心病或其他心臟疾病的病人,也較容易出現心跳過慢的情況。臨床上,醫生會先檢查病人的脈搏,若發現跳得太慢,會再以心電圖確認。

迷思二:心跳過慢有哪些常見成因?

陳醫生指心臟退化是心跳過慢主要原因之一,其中心臟中的心臟傳導系統,以及心臟本身的起搏器--心竇是最容易退化的部分,功能下降後便可能令心跳過慢。這些情況多見於年紀較大的病人。當心臟的跳動過慢、未能維持足夠頻率時,就可能需要植入心臟起搏器協助控制心跳。

迷思三:傳統起搏器與無導線起搏器有何不同?

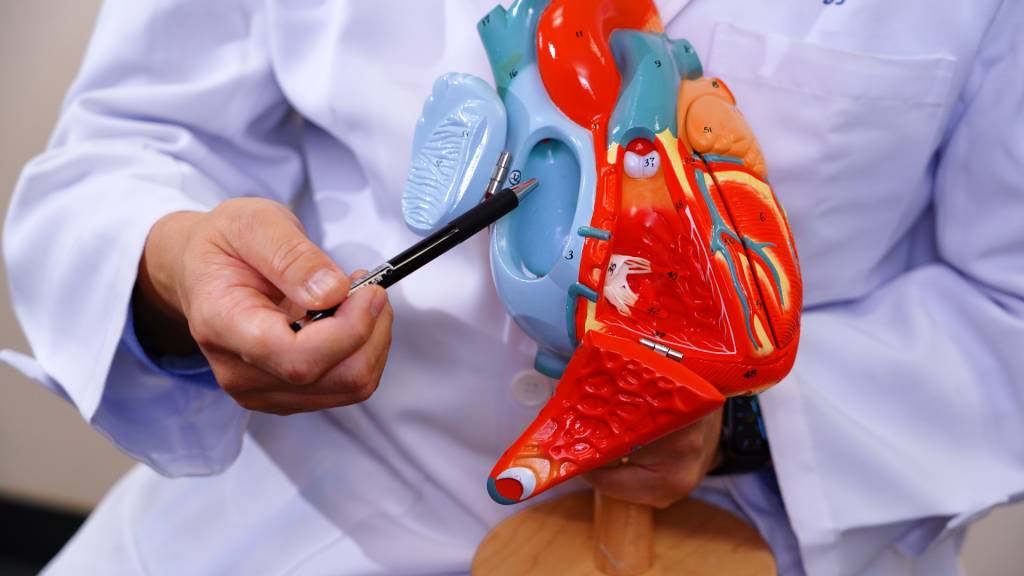

心臟起搏器可在偵測到心跳異常(例如過慢)時,自動啟動並發出微弱電脈衝,刺激心臟跳動,令心律回復正常。

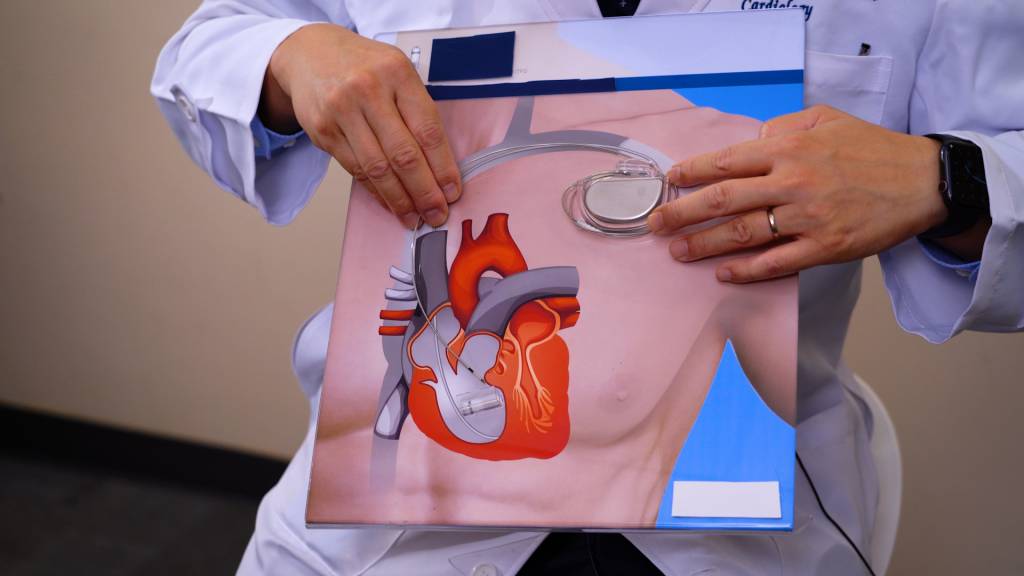

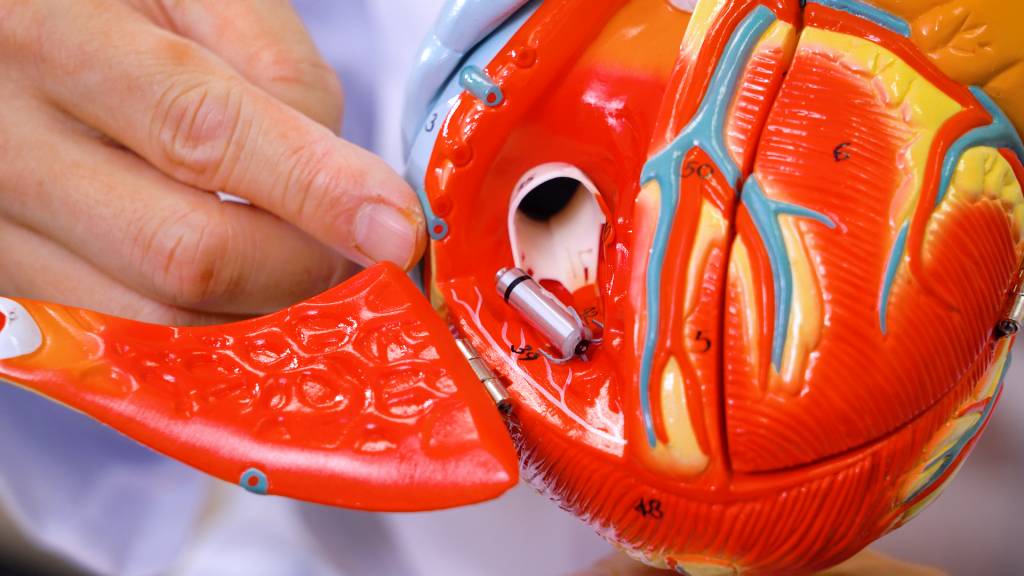

陳醫生指出, 傳統起搏器已使用超過半世紀,由主機連接電線,經靜脈伸入心臟內發出微小電波刺激心跳。約十年前開始出現無導線起搏器,體積只有維他命丸般大,整粒可直接放入心室或心房內,同樣以微電波刺激心臟跳動。新一代無導線起搏器無須導線及鎖骨下切口,體積細小、外觀不顯眼,感染風險亦相對較低。

迷思四:兩種起搏器的植入方式與風險有何不同?

傳統起搏器和無導線起搏器的植入方法有明顯分別,但兩者一般都在局部麻醉下進行。

傳統起搏器:在肩膀附近開約五至六厘米的切口,將約兩個五元硬幣大小的主機放入皮下「囊袋」內,然後把電線經靜脈伸入心臟,連接至心室位置,再縫合傷口。

無導線起搏器:醫生會在大腿位置的股靜脈進行穿刺,開一個約兩至三厘米的小傷口,利用導管沿靜脈送入心臟,再把整粒起搏器固定於心室或心房內。

「最大的分別在於傷口位置與大小。」陳醫生指出,植入傳統起搏器的傷口較大,復原時間一般需約一星期;相反,無導線起搏器的傷口細小,大多一至兩天便能癒合及恢復日常活動。

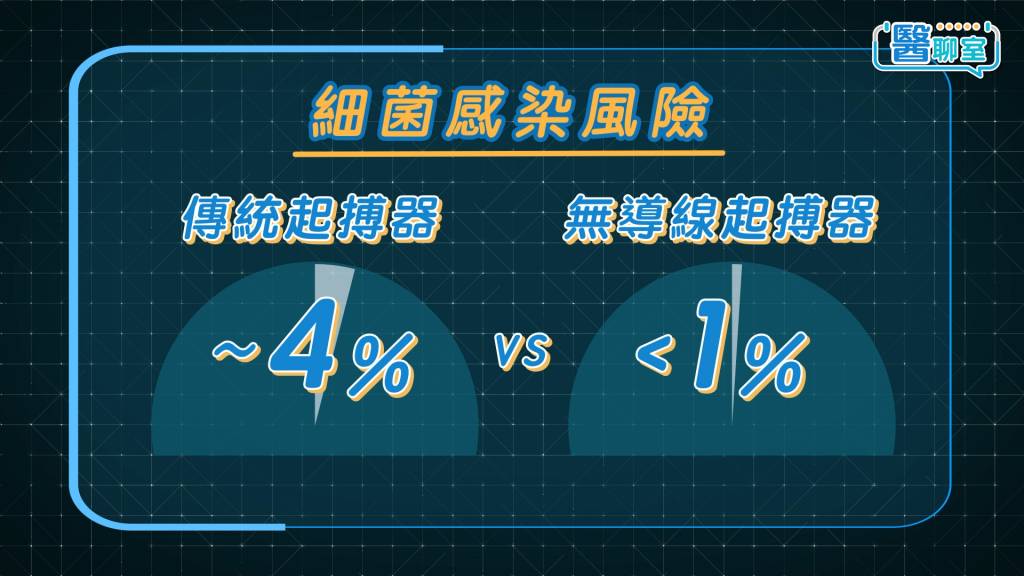

至於手術風險,陳醫生引述國際研究指出:「兩者手術風險相若,整體都不高。不過傳統起搏器的感染風險約4%,無導線起搏器則低於1%。這很重要,因為一旦感染,往往需要將整套起搏器及電線完全移除。」

迷思五:無導線起搏器在香港應用普及嗎?

「無導線起搏器在香港已引入十年,現時每年植入約一至兩百個,數量逐年上升。」陳醫生表示,隨著技術成熟及臨床經驗累積,應用已愈來愈普遍。

迷思六:哪些病人最適合植入無導線起搏器?

陳醫生指出,最適合的病人包括靜脈狹窄、曾有導線感染、或需長期洗血的患者,「這些病人若使用傳統起搏器,導線可能會影響洗血導管或加重感染風險。」此外,曾裝有線起搏器並因感染而需移除的病人,也是無導線起搏器的理想人選,「其實大部分病人都可以使用無導線起搏器,只要臨床情況合適,醫生會按個別需要建議。」

迷思七:兩者手術後復原速度有分別嗎?

「植入無導線起搏器的復原快很多,傷口小,一兩天便可癒合,之後生活活動幾乎沒有限制。」陳醫生說。相對而言,傳統起搏器因傷口在肩膀,需要避免手部大幅活動,以免拉扯導線,「以穿衣為例,我們會建議病人暫時避免穿需經頭套的衣服,改穿前鈕襯衣會較安全,減少導線移位風險。」

另外,陳醫生提醒,傳統起搏器多數植於左邊肩膀位置,「我們一般建議病人不要把手機放在胸前衣袋,因為手機與起搏器太接近時,理論上有機會造成訊號干擾。雖然現今起搏器的防干擾設計已大大改善,但為安全起見,仍建議盡量避免長時間貼近放置。」至於無導線起搏器則沒有這個限制。

迷思八:無導線起搏器能否遙距監察?

陳醫生指出,現時起搏器監察主要有兩種方式,一是定期回院以儀器讀取數據;二是透過遙距監察功能,由家中的收發裝置把資料傳送給醫生。

「醫護人員可以分析起搏器輸出的電量、偵測心跳的情況,以及心臟有否出現跳得太快或太慢的時段,從而評估整體運作是否理想。」他補充,部分品牌的無導線起搏器已支援遙距監察功能,讓醫生可即時了解起搏情況和電池狀態,對長期跟進特別有幫助。

以上內容僅作公眾教育用途,並不能取代專業醫療診斷。如有疑問,請聯絡您的主診醫生以尋求適切治療。