功能性腸胃病|腸胃不適可由情緒引致 拆解腸易激7大成因 3種方法解決功能性腸胃病

功能性腸胃病目錄

功能性腸胃病|什麼是「功能性腸胃病」?

功能性腸胃病(Functional Gastrointestinal Disorder, FGID)是一種慢性或反復發作的胃腸道症候群,其包含腸易激綜合症、胃功能失調等多種疾病形式,涉及腸胃感覺過敏或腸胃蠕動失調等消化系統症狀。此類病症的診斷與其他生理疾病不同,檢查時通常未能發現可解釋症狀的疾病,亦無生物化學和病理生理異常。

功能性腸胃病的症狀所帶來的不適可能持續或者時好時壞,對患者的日常生活造成很大影響。

功能性腸胃病的症狀通常是多樣化的,單一藥物未必能全面對應多種不適,因此有時藥物對這類病症的治療效果未達預期,患者甚至可能因症狀改善有限而感覺到心理困擾。

功能性腸胃病|主要成因有哪些?

功能性腸胃病的發病可能與腸腦神經系統、心理壓力因素以及多項生理功能異常相關。腸易激綜合症(Irritable Bowel Syndrome, IBS) 是一種常見的功能性腸胃病,而非單純的消化不良。患者一般會感到肚痛、肚脹或大便習慣改變,例如肚瀉或便秘。要有效處理IBS的病徵,需要了解其成因,從而學習如何和自己的身體達至平衡。IBS的成因有以下多方面的因素:

- 遺傳因素:家族史有功能性腸胃病的話,發病機會會較高。

- 飲食習慣:較高脂肪的食物、咖啡因、酒精、高纖維食物和人造糖都會較容易刺激腸胃,引起胃氣、胃脹和刺激腸胃蠕動。

- 荷爾蒙失調:有些女士在經期、懷孕期和更年期由於荷爾蒙水平改變,影響大腦與腸道的溝通,導致IBS 的症狀加重。

- 情緒與消化系統的惡性循環:當人們長期處於壓力、焦慮或抑鬱狀態時,身體會分泌過量壓力荷爾蒙,這些物質直接影響胃腸神經系統的正常運作。

- 自主神經失調現象:情緒波動會刺激大腦特定區域(例如杏仁核),導致自主神經系統失調——亦即是副交感神經功能減弱而交感神經過度活躍,最終表現為胃酸異常分泌、腸道異常收縮或痛覺敏感度增加。

- 微生物生態失衡:持續的心理壓力疊加作息紊亂,導致腸道菌群多樣性顯著降低,破壞原有微生態平衡,繼而誘發各種消化道症狀。

- 神經遞質代謝異常:慢性心理壓力會干擾血清素的生物合成過程,腸道內血清素水平下降亦會改變微生物的代謝活動,影響腸道功能。

功能性腸胃病|與情緒病有何關係?兩者交互影響會引發甚麼嚴重後果?

心理壓力以至情緒病與消化系統功能之間存在雙向影響的複雜關係。腸道系統擁有多於一億個神經元,能夠向大腦傳送輸送和從大腦接收信息,從而對情緒和環境的刺激,以及腸胃裡的物質有所反應。

長期受功能性消化不良或腸易激綜合症困擾的患者,其大腦邊緣系統會持續接收來自腸道的異常神經信號,最終導致焦慮、抑鬱等情緒障礙的發生率顯著升高。這種惡性循環機制,正是許多慢性胃腸疾病難以根治的關鍵因素。

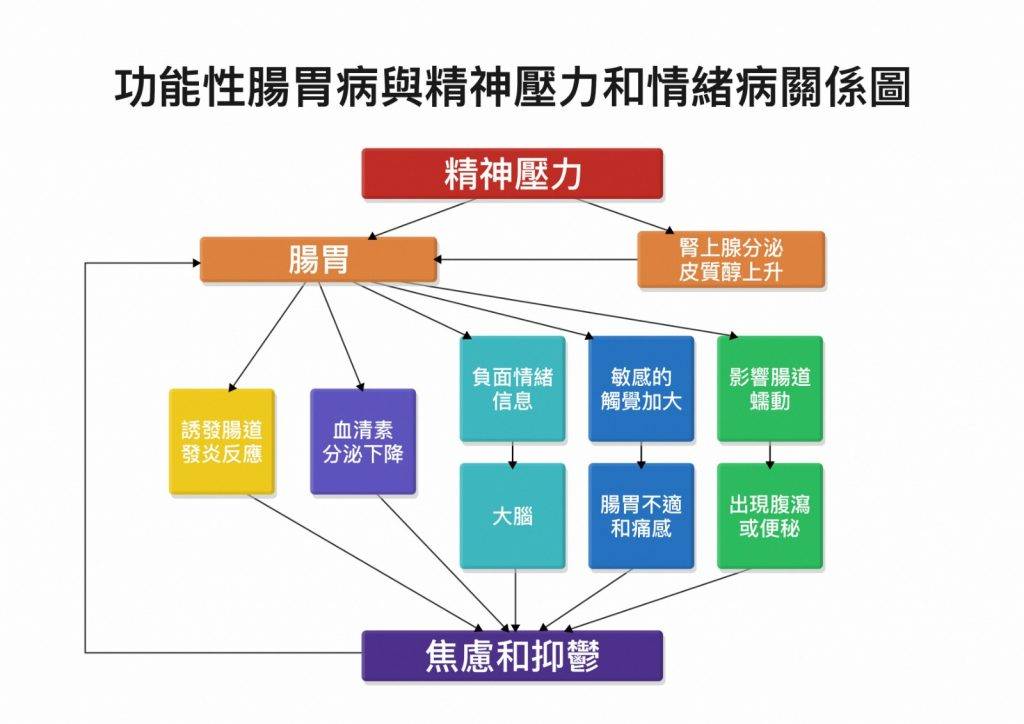

功能性腸胃病|精神壓力與腸易激綜合症關係

針對那些飽受消化道症狀與心理問題雙重困擾的個案,醫療團隊需要採取整合性的治療策略。臨床研究發現,除了常規胃腸藥物治療以外,若能夠配合精神心理治療,會對病人的腸胃癥狀和生活質素有所改善。

大腦和腸道的溝通是複雜而有趣的。當身體持續承受情緒壓力時,壓力荷爾蒙例如皮質醇會影響腸道蠕動。過度的腸道蠕動會引致腹瀉,而過慢的蠕動則會引致便秘。大腦和腸胃的聯繫亦會影響我們對腸道的敏感性。在壓力下,大腦往往會令這種敏感的觸覺加大,從而令IBS的患者經歷更明顯的不適和痛感。

另一方面,腸臟在壓力下亦會分泌一些化學物質,從而影響腸胃壁的滲透性,誘發發炎反應,導致腸胃不適。腸胃一方面會從副交感神經將信息傳遞給大腦,例如傳遞飢餓感、飽肚感或情緒至大腦。同時,調節情緒的神經傳遞物質——血清素的水平也會受腸道微生態影響。壓力或疾病能影響腸道微生態,從而影響腸道內血清素的製造,血清素水平不平衡便會形成焦慮和抑鬱。以上這個腦部和腸道的聯繫正是解釋了為什麼IBS患者或會患有情緒病;而情緒亦會令IBS症狀變差。

由此可見,功能性腸胃病的症狀不單是因為身體狀況引致,而是受著情緒、壓力和種種因素影響大腦和腸胃的溝通。如果治療IBS只是單純集中於腸道系統,而忽略情緒和精神健康因素的話,治療成效便會欠缺全面。全面治療IBS需要一個全人方案,處理腸胃和大腦的健康和平衡。

例如,不少患者會害怕在社交場合出現腸胃不適而避免在場合內飲食,或者避免參與任何社交活動。然而,以上的想法和行為往往會更加誘發焦慮和自卑感,引起更多的身體不適,從而造成一個惡性循環。由此可見,要打破這個惡性循環,紓解身體不適症狀,更需要處理患者的情緒心理因素,並配合藥物和行為治療。

功能性腸胃病|如何診斷功能性腸胃疾病?治療功能性腸胃疾病有哪些策略?

在診斷功能性腸胃疾病的過程中,醫生會透過詢問病歷和安排一些適當的身體檢查,如血液和大便檢查、胃內窺鏡或大腸內窺鏡,來排除生理性疾病的可能。另外,醫生亦會留意病人的心理和情緒狀態。如果患者對於身體不適極度困擾,焦慮和抑鬱的情緒遠過於病情的實際情況,又或者檢查結果顯示患者的身體不適病徵和臨床病歷並非生理性疾病,便有可能需

轉介病人接受精神心理評估,了解患者是否存在精神心理因素,例如焦慮或抑鬱的傾向。

在治療功能性腸胃疾病的策略上,需要綜合治療,包括藥物治療、情緒管理和生活習慣的調整。

- 藥物治療的應用:在短期內,醫生會考慮使用針對腸胃症狀的藥物,例如抗痙攣劑用於緩解腹瀉,或質子泵抑制劑來改善胃酸過多的問題。如果患者同時伴有焦慮或抑鬱的癥狀,則可能需要使用藥物來調節血清素水平,以改善情緒、腸道蠕動和痛楚不適感。

- 心理治療的介入:認知行為療法有助患者改變負面的思想模式和行為,認清一些過於憂慮的思想,從而建立正確的處理壓力方法,同時降低腸道對壓力的過度敏感。此外,結合其他減壓方法,如冥想、深呼吸或正念訓練,都對治療有良好效果。

- 生活方式的調整:在飲食方面,採取均衡健康飲食習慣能減少腸道刺激。進食時,讓自己在放鬆和沒有太多紛擾的環境下進食,能有助身體消化食物。採取靜觀飲食的方法,慢慢進食,留意進食時的身體感受,這樣可以讓自己感受哪些食物和食量讓身體較容易接受。

壓力管理技巧,例如靜觀訓練和深呼吸訓練,能讓自己專注於呼吸,放下混亂的思緒,都可以有效減低壓力,改善情緒調節,放鬆肌肉。每天數次的深呼吸訓練有助減慢過快的心跳,保持心情平靜。

規律的運動不僅可以促進身體的血液循環,還能提高安多芬的分泌,可以令人感覺愉快輕鬆。另外,運動也可以調節腸道運動,減少便秘和肚脹,促進血清素的分泌,從而改善情緒和腸胃功能。運動對於改善腸道微生物環境也有正面作用,能改善消化和免疫功能。一般來說,中等程度的運動如步行、踩單車、游泳和瑜伽對於腸道患者會比較容易適應接受。

此外,保持良好的睡眠習慣,例如減少睡前使用電話或平板電腦,飲用一些溫暖飲品和睡前練習放鬆技巧都可有助改善睡眠,從而有助於身體的自我修復,對腸胃功能的恢復也至關重要。如果有長期失眠的問題,更應該及早向醫生求助。

建立社交支援系統:家人朋友的了解和支持能給予患者情緒支援和減少孤獨感。有些患者會傾向於逃避社交,從而避免尷尬,但長遠來說卻往往帶來更大的焦慮感。正面面對病患的態度是康復的重點。患者雖然面對重重挑戰,但是藉著正確而彈性的思維態度,專注於自己可以控制的因素和應對技巧,仍能夠感受到生活的愉悅。因此,患者切忌孤軍作戰,在治療上應與醫生積極溝通和配合,接受建議,並且與家人一起克服困難,面對病患。

如果你是醫生或醫護界專業人士,並希望透過《醫聊室》與讀者分享專業健康心得,推廣健康生活,歡迎電郵至[email protected]與我們聯絡。

回到目錄