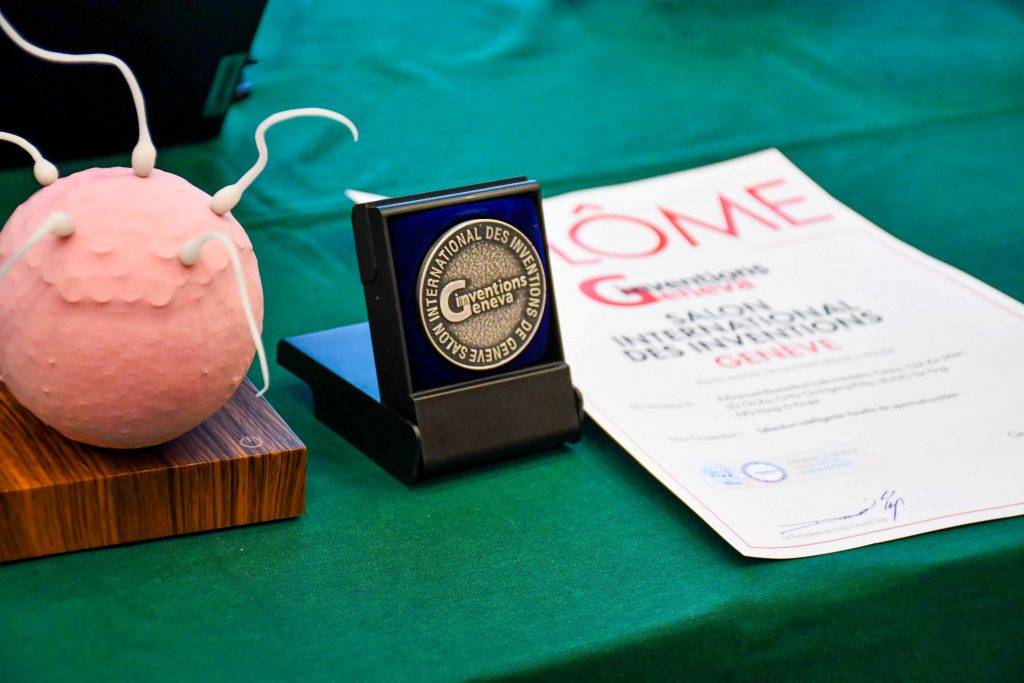

AI識別精子|港大首創AI模型辨識精子受精能力 準確度逾96%提高成功率造福不孕夫婦

不孕問題普遍 現行分析方法受限

全球約每六對育齡夫婦中有一對受不孕困擾,其中20%至70%與男性因素有關。世衞預測,不孕將成為繼癌症和心血管疾病後的第三大常見疾病。目前輔助生殖技術雖是最有效的治療方式,但成功率仍受限於診斷工具。

港大醫學院臨床醫學學院婦產科學系教授楊樹標教授指出,傳統精液分析需實驗室人員以顯微鏡觀察精子形態,過程耗時且依賴主觀判斷,結果因人而異,難以標準化。

男性精液雖平均含有一億至兩億活力精子,但僅約7%具受精潛力,楊樹標指,即使精液分析結果正常,仍有5%至25%的男性在IVF中經歷低受精率(少於30%)或完全受精失敗,這不僅延長不孕夫婦受孕所需的時間,更會增加相關心理壓力和經濟負擔。

AI模型以卵子角度篩選優質精子

精子與卵子外層透明帶結合是受精的首步。港大團隊以此為基礎,開發出高度自動化的AI模型,分析精子形態,精準識別能與透明帶結合的精子比例,並設定4.9%為臨界值,低於此比例即提示男性有受精問題風險。港大醫學院臨床醫學學院婦產科學系副教授、領導是次研究的趙志昂教授表示,這可提早預警受精失敗風險,幫助醫生制定合適治療方案,提高懷孕機會。

準確率逾96%降低受精失敗風險

該AI模型利用深度學習技術,分析超過1,000張精子影像,準確率逾96%。研究團隊於2022至2024年間,對117名不育或原因不明不育男性進行臨床驗證,分析逾40,000張影像,證實透明帶結合能力比例與人工受孕成功率密切相關。

趙教授指出,AI能精確分析精子的細微特徵,克服傳統方法的限制,提供更準確的評估結果。楊教授補充,AI模型首次讓臨床可用標準化、可重複的方式判斷精子受精能力,提升決策效率並利於制定個人化治療方案。研究團隊強調,這項創新有望改善不孕症管理,降低受精失敗風險,減少夫婦反覆治療帶來的壓力與經濟負擔。港大醫學院目前正展開大規模臨床試驗,以進一步驗證技術應用,期望造福更多不孕不育患者。