不想一生向錢看由讀商轉讀醫 牙醫陳澔賢為長者義診 遇數年無刷牙伯伯最心痛

不想一生向錢看 由商轉醫

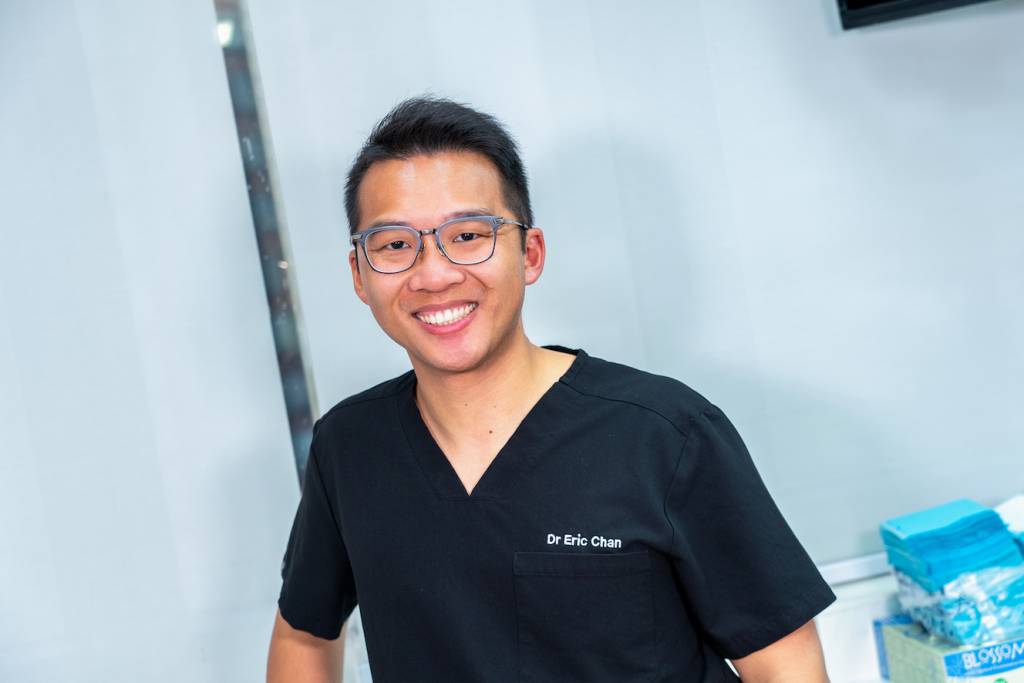

中學時期的陳澔賢讀書成績優異——會考考獲6A2B、升讀恆生商學書院,中六七修讀經濟、會計與商業,原以為前路已定,未來將投身商界,卻突然徹底改變方向。 這段時間,他開始對「成功」有不同的理解。「校長經常標榜有幾多學生攞幾多A、出咗幾多律師」,他卻對於這些「成功故事」感到沉悶,開始思考自己是否也要走同一條路。「不想一世都在想賺錢,想找些有趣的讀。」因此他在報大學時大膽轉軚,選擇更有意義的工作-行醫,最終成功在中六拔尖入讀港大牙醫學院,他笑言自己或因「表演慾強」才獲取錄。

做牙醫最需要溝通能力

牙醫需要「表演慾」?這聽來像句玩笑,陳澔賢解釋,牙醫除了醫學知識,更著重現場的溝通能力——他回憶當年入學面試時,考的不是生物化學知識,而是看你是否懂得跟人互動:「你不喜歡跟別人說話,做不到牙醫!」 他形容很多病人都害怕牙醫,甚至認為牙醫很惡,主因大多牙科療程在病人清醒情況下進行,「又鑽、又磨、又撬、又打針,很多人來見牙醫會好緊張、好恐懼,甚至坐低會震。」因此牙醫要一邊進行手術、一邊安撫病人情緒,考驗即場應對與溝通能力。

最被病人誤解的醫科

從醫十年,陳澔賢最深的感受是:「當你改變不到人,就要改變自己。」他坦言,牙科是一門最易被病人誤解的醫科,「牙科是人們的厭惡程度最高的一科!」不少人將牙醫與高收費、痛楚掛鈎,先入為主地抗拒甚至敵意。 有時候,這些誤解來得莫名其妙。「曾有人杜牙根後喉嚨痛,問ChatGPT後質疑我弄傷了她的鼻竇。」他苦笑說,行醫多年,最難處理的不是技術問題,而是病人的不信任。「你做的事病人未必理解,甚至可能怪責你。」但他學會放下,「如果你知道自己做的是對的,就不要內化那些質疑。」堅守專業底線,是他走下去的方式。

只做對病人最好的治療

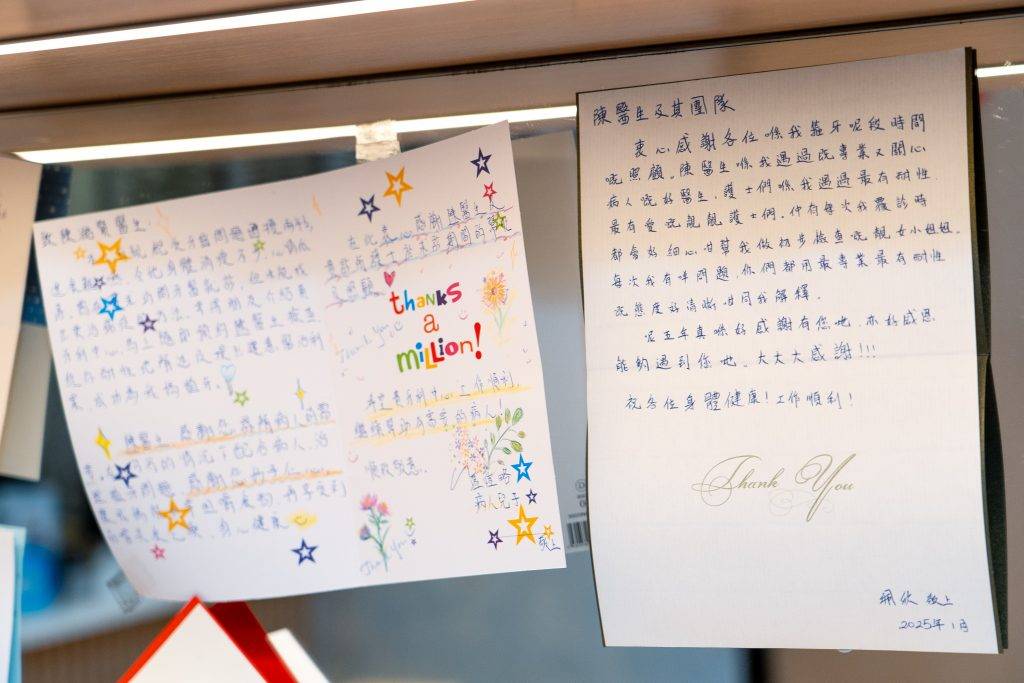

多年行醫,他始終有一條底線:「不要做對病人無益處的治療。」他直言,不少人對牙科的不信任,正正源自部分醫生過度推銷:「當病人明明不需要,你卻游說他做;甚至做出 over treatment(不必要醫療),做完又衰,當然怨氣多。」 他強調,醫生的責任,是清晰解釋病情與選擇,而非說服對方當場落決定。最理想的狀態,是病人回家思考、比較、搵第二意見,甚至上網查GPT,最後由自己作出選擇,「當病人明白整個治療方案,自己願意接受,配合度自然會高。」

為被忽略的一群義診

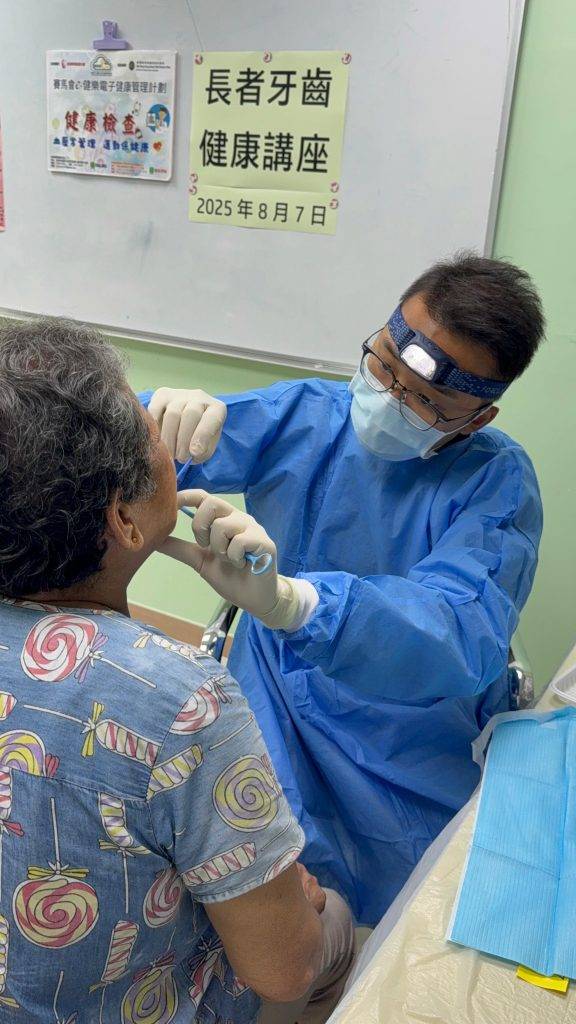

自去年起,陳澔賢開始走進老人院舍義診。他笑言,這決定與其說是理想,不如說是一場「中年危機」。「每個男人都有兩條命,直到意識到自己只剩下一條。35歲那年我突然想,如果只得5年青春,是否還要每天重複相同的工作?」 他曾遇上一位長者,牙痛得難以進食,卻因收費太貴無力負擔,借故默默離開,這一幕令他無比心酸,也理解到即使收費再低,總有人無力負擔,甚至更多人會因為經濟問題,連診所門口也不敢入,於是他決定走出診所,走進院舍,走近那些平日從沒機會見牙醫的長者。

痛心伯伯數年沒刷牙

在一次院舍義診中,陳澔賢遇上一位伯伯,入住多年竟從未刷牙。對方因手部無力,無法自行清潔口腔,加上院舍人手緊張,根本無法兼顧:「有些院舍只有10個姑娘,卻要照顧過百名長者,要幫每人刷牙根本不可能。」 他坦言:「我們覺得每日刷牙是最基本的事,原來對他們來說很奢侈。」義診中他見過種種震撼畫面,不少長者口腔堆滿乾痰與結塊殘渣,牙齒嚴重鬆脫,用手一碰便掉。他們不是不痛,只是年紀大了,反應遲鈍,不懂求助,只能默默吃止痛藥捱過去。