類風濕關節炎|中大八年追蹤研究揭兩大關節損傷類型 倡早期MRI檢查防永久殘障

類風濕關節炎|全港約3萬患者 女性比例高

類風濕關節炎是一種影響全身的常見自身免疫性疾病。全球患者超過7,000萬,香港則約有三萬名患者。患者確診年齡普遍介乎30至50歲,女性罹患此病的機率是男性的三倍。

此病亦常被視為一種炎症,會對結構性關節造成破壞。患者會感到關節痛及僵硬,尤其是手腕、雙手及腳部的細小關節。若未能及時介入治療,患者的關節會逐漸變形並失去活動能力,病情無法逆轉。

類風濕關節炎|MRI比X光更準確

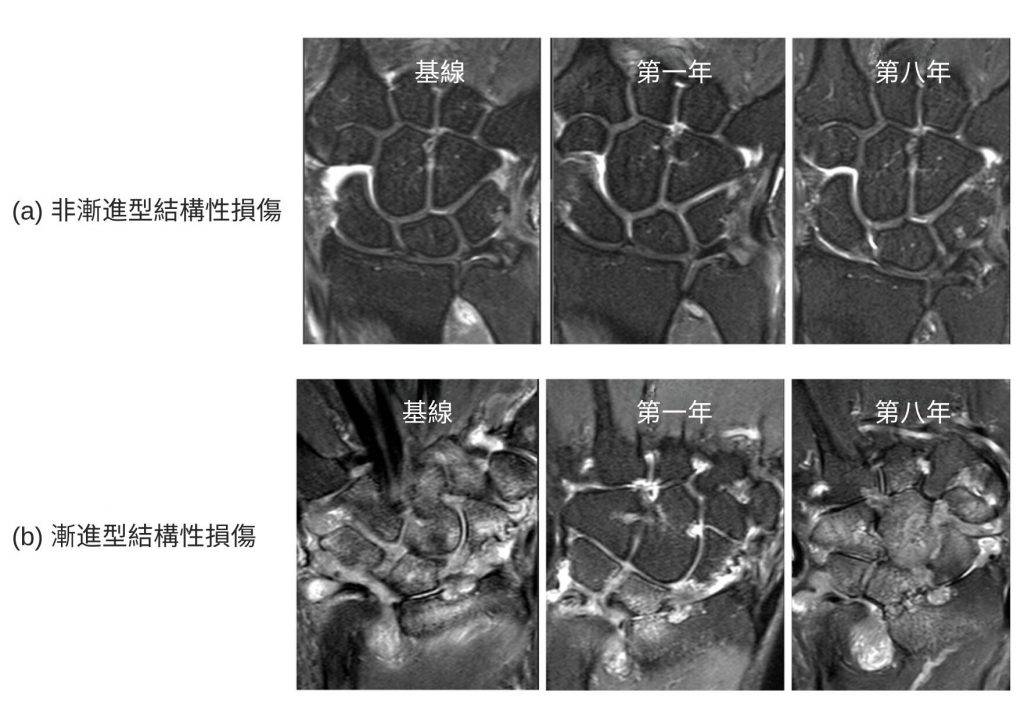

中大醫學院團隊對81名初期類風濕關節炎患者進行長達八年的MRI追蹤,所有參加者的病徵出現時間少於兩年,並於治療前、第一年及第八年接受MRI掃描,以評估關節炎症及結構損傷。研究結果顯示,患者的病情發展可分為兩類:

- 非漸進型:佔約三分之二,初期MRI僅見輕微損傷,八年內未再出現關節變形。

- 漸進型:約三分之一患者初診時已出現中至重度損傷,即使接受免疫治療,關節仍持續惡化,第八年時功能受損率為非漸進型患者的兩倍。

在初次求診時,漸進型患者的關節早已嚴重變形,反映此類患者確診時已為時過晚。這也突顯醫學界在控制類風濕關節炎方面所遇到的難題。

研究指出,兩組患者在病發時間相若,但關節損傷模式明顯不同,顯示MRI可在早期識別病情發展方向。MRI預測長期結構性損傷的準確度(AUC值)超過0.8,遠高於X光及臨床血清檢測(約0.6),顯示MRI更有效辨別潛在高風險患者。

MRI可早期辨別漸進型患者

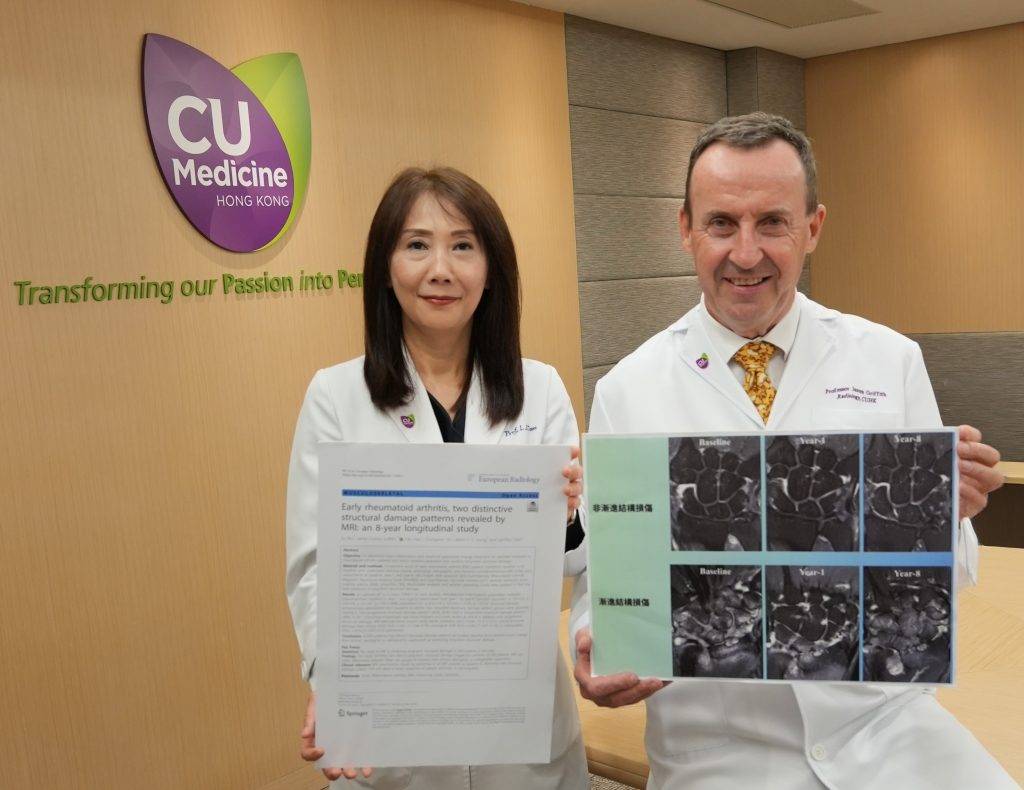

中大醫學院內科及藥物治療學系講座教授及風濕科主管譚麗珊教授指出,MRI能夠更清晰觀察早期結構性損傷,如骨侵蝕、關節間隙變窄,以及滑膜炎、腱鞘炎和骨水腫等炎症變化,敏感度遠勝X光。這亦是首次有長期MRI數據證實類風濕關節炎病情存在兩種截然不同的發展模式,MRI比X光更能偵測早期關節變化,深入了解兩種損傷機制,有助發展更個人化及更有效的治療策略,延緩病情惡化,減低殘障風險。

中大醫學院影像及介入放射學系系主任高士進教授表示,這是首次有明確證據顯示,類風濕關節炎可分為兩大類型,一類關節結構會日漸惡化,另一類則相對穩定,MRI能協助醫生在早期區分患者類型,更準確預測長期損傷風險。

倡診斷階段採MRI掃描 減低長期關節損傷

團隊建議,在類風濕關節炎的診斷階段,應為患者進行高解析度MRI檢查,以早期識別屬於「漸進型」的高風險患者,及早制定介入方案。此舉可延緩甚至阻止關節持續受損,減低長期功能退化及永久殘障風險。

研究成果不僅為臨床治療帶來新方向,亦為未來的疾病分型研究奠下基礎,期望透過精準醫學策略,改善類風濕關節炎患者的生活質素。研究結果已刊於國際醫學期刊《European Radiology》。

前十字韌帶損傷 重拾活動力的黃金法則

指炎解碼:風濕類疾病宜早診早治

研究:經常行樓梯死亡風險降24%、防心血管疾病 每天行5層 做足3步簡易養生法