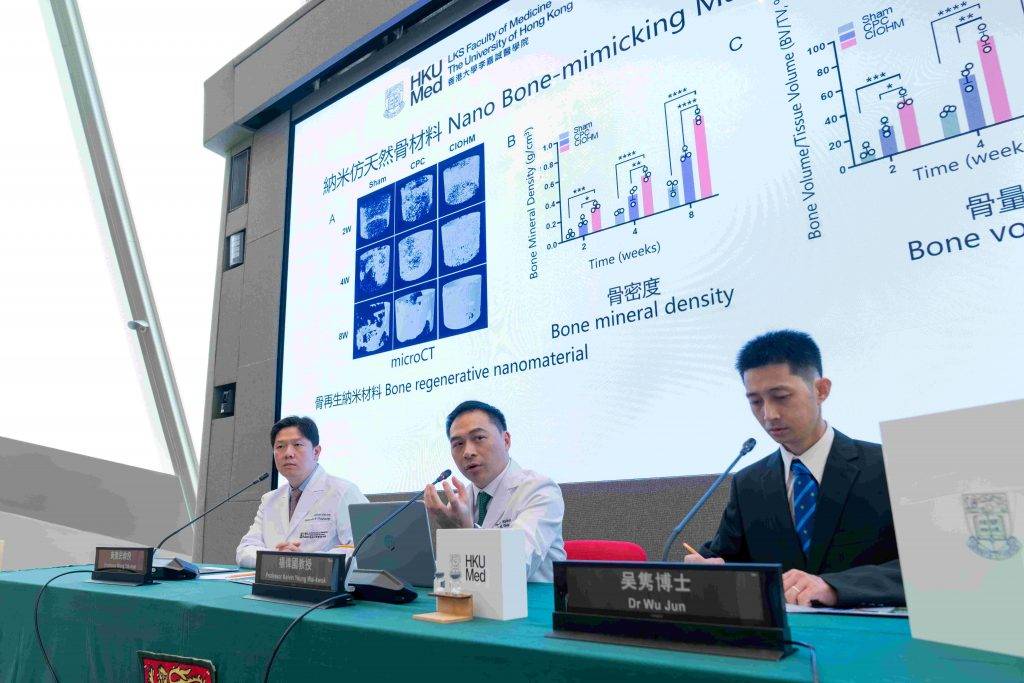

港大首創「納米仿天然骨」 具三大優點 替代傳統自體骨移植加快痊癒

傳統骨移植面臨骨源不足與併發症風險

帶領研究的港大醫學院矯形及創傷外科學系教授兼伍振民基金教授(骨科生物工程)楊偉國指出,大段骨缺損治療往往需進行骨移植,但自體骨與異體骨均存在限制。自體骨需取自患者自身,可能導致供骨部位塌陷或出現併發症;異體骨則面對外源性感染與免疫排斥風險。此外,現有人工磷酸鈣骨材料雖成分安全、可塑性高,但因缺乏彈性及強度不足,在高負荷部位易斷裂或塌陷,令治療效果受限。

香港大學深圳醫院骨科醫學中心吳隽博士補充,傳統磷酸鈣骨材料雖與天然骨成分相似、具高生物相容性,但其抗壓能力不及人體皮質骨,難以承受活動時的微小變形,故臨床應用仍有挑戰。

「三高」納米仿天然骨 兼具彈性與強韌

為突破現有限制,港大醫學院團隊利用納米簇錨點技術,成功融合有機柔性與無機剛性物質的特性,研發出同時具備「高彈性、高韌性、高強度」的磷酸鈣納米仿天然骨材料(Calcium Phosphate Cement,CPC)。

楊偉國教授表示:「我們的目標是模仿天然骨的結構,讓這種創新的納米材料更接近人類骨頭。它更貼近天然骨骼的力學特性,可提升患者的舒適度與活動能力。在預固化階段可塑造成任何形狀,能精準塑形並緊密貼合缺損部位,特別適合修復形狀不規則或位置複雜的骨缺損。」

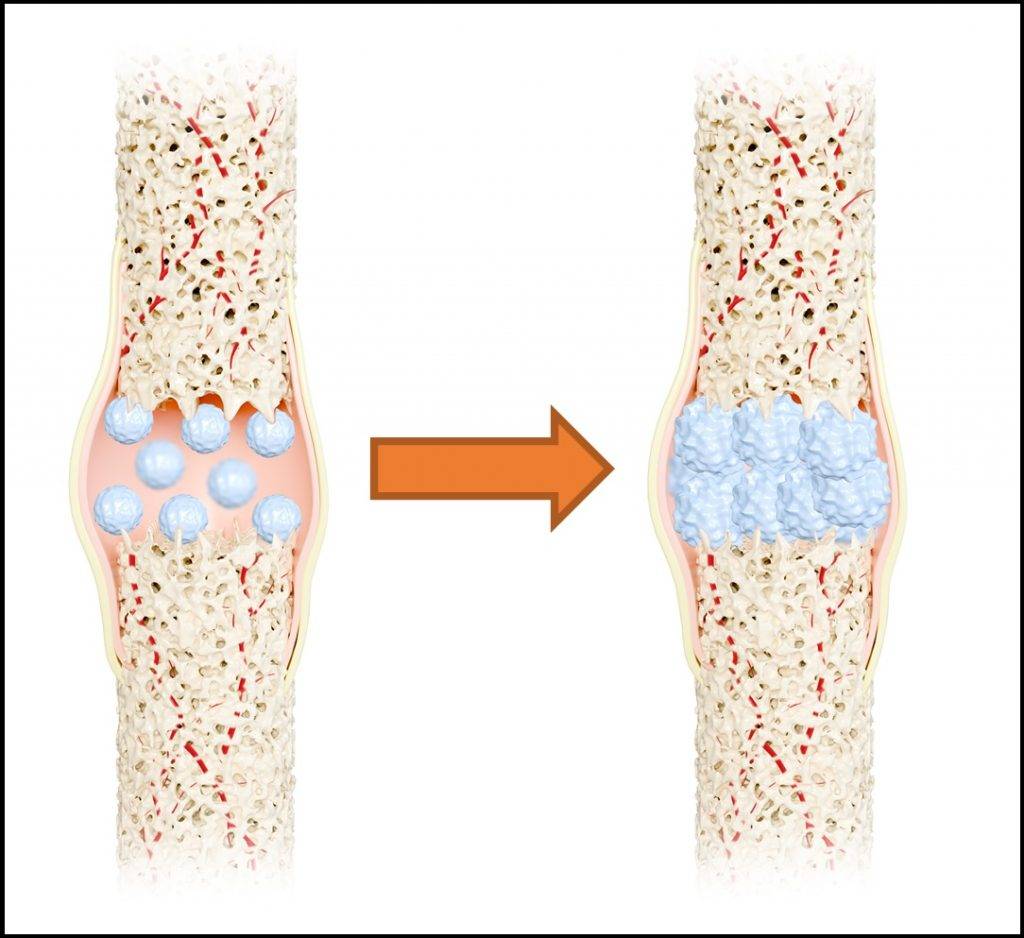

團隊同時研發出可吸水膨脹、具自動填充功能的彈性微球,有助簡化手術流程。楊教授指出,該材料在吸水後仍保持高抗壓強度與良好彈性,形成多孔結構,有利細胞附著與骨組織再生,「將讓更多病患受益,重獲正常生活的希望。」

臨床應用潛力廣 料可擴展至牙科及神經外科

港大醫學院矯形及創傷外科學系臨床教授黃德民表示,新材料能大幅縮短手術時間並提升治療成效,兼具彈性與強度,生物相容性極高,除可用於複雜骨科手術的缺損填補外,亦能促進骨癒合及提供穩定支撐,為骨科及整形外科帶來更靈活、安全的解決方案,相信未來更可望拓展至神經外科及牙科等領域。成果已刊於《自然通訊》期刊,證實其科學性及臨床潛力。