屋邨長大骨科仁醫為長者義診不求回報 黃仕雄痛心婆婆無錢強忍膝痛

從「考試肥佬」到全級第一

黃仕雄基層出身,自言從來不是「贏在起跑線」,童年一家四口蝸居在200呎公屋,最愛和同學去打乒乓球,「喜歡做甚麼就做甚麼」,貪玩的他考試從不溫書,甚至曾經考試「肥佬」。直至中三,在老師啟發下才意識到成績落後便難以選擇自己喜歡的科目,於是開始用功。在中五那年,他由全級五十名一躍成為全級第一,最終在校長和老師鼓勵下決定選讀醫科。

讀醫太難幾乎放棄

讀醫期間,黃仕雄坦言「有時也會想放棄」,他指大學裡有許多中學從未接觸過的科目,「有些科目要不停背誦,真的頗辛苦。」面對龐大的課業壓力,他一度動搖,但最終仍選擇咬緊牙關撐下去。「我只是個普通的基層學生,如果轉科就浪費幾年時間,我不想父母太辛苦,所以最後都捱過,順利畢業成為醫生。」

父親兩度病重 體會家屬的無奈

「醫生要有同理心!」黃仕雄經常以這句話提醒自己和學生。他回憶在公立醫院服務二十多年,最深刻的體會,來自父親兩度進入深切治療部的經歷。第一次是因嚴重腦膜炎,當時醫生已叮囑家屬「要有心理準備」,他說:「那刻我不是醫生,只是病人的兒子,和任何家屬一樣,只能等奇蹟出現。」數年後,父親因心臟病再度入院,情況同樣危殆,「醫生說他肺功能很差,要我們有心理準備,隨時要跟他告別。」幸而最終兩次都奇蹟康復,讓黃仕雄深深體會到家屬在面對病危時的無力與焦慮。

「正因如此,我常提醒學生,醫生要站在病人或家人角度去看問題,我們要有同理心。」在深水埗明愛醫院服務20年的他,即使後來轉為私家醫生,仍定期回舊區義診,照顧基層病人。黃仕雄笑言,或許父親的兩次奇蹟康復,正是上天給予他繼續行善的理由。

心痛長者無錢醫病 寧忍痛不求助

香港每年約有過萬宗人工關節置換手術,但公立醫院平均輪候時間長達八年,在私人醫院花費動輒十多萬,令不少長者和基層病人卻步,黃仕雄坦言:「這也是我覺得最無奈的地方,因為不是每個人都負擔得起。」

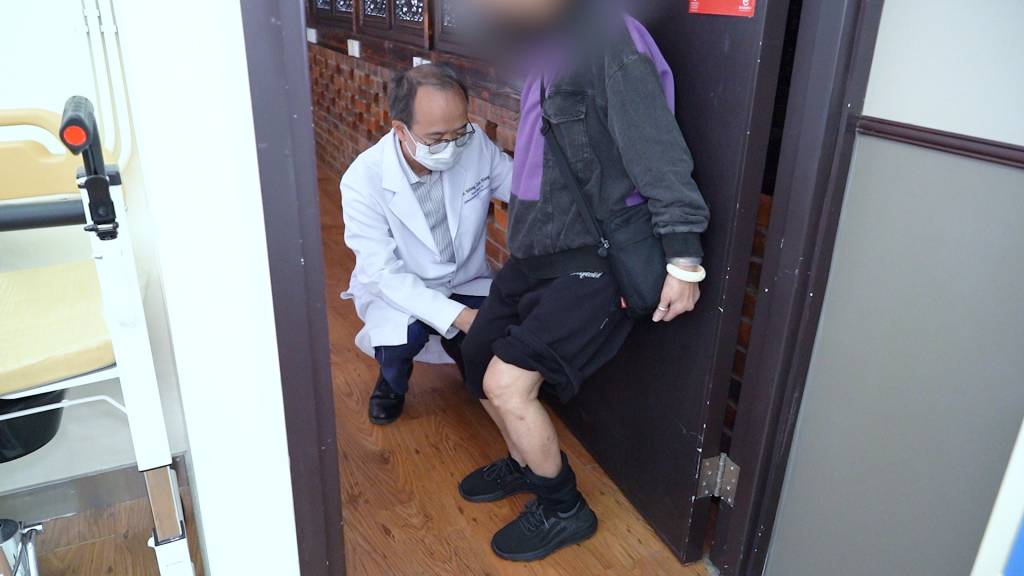

早在疫情前,他已加入義診機構,希望協助有需要的街坊。他回憶:「當時看到很多長者連普通西醫也不去看,痛楚一直累積,到最後太遲求醫,很多時候都已經沒辦法補救。」因此他定期做骨科義診,針對長者常見的膝關節問題。「如果一個長者上樓梯有困難,就差不多準備要換骹了;再嚴重下去,平路也走不了,買菜都成問題。」

他強調,及早治療和保養是關鍵,「希望長者情況還未太差的時候,我可以幫到他,教他們做一些運動、預防性措施,也減少對公營醫療系統的依賴。」

多一份關懷 少一個病人

黃仕雄經常提醒病人家屬:「要多陪陪父母,多關心身邊的人,不要等到情況很差才後悔。」他希望市民及早留意身體變化,「有小毛病就應盡早求醫。」並建議善用社區資源,「十八區都有地區康健中心和康健站,可免費諮詢。」

他坦言,長期痛症常令長者情緒低落,「覺得連照顧自己的能力都沒有,其實每位長者都希望能走動自如。」作為骨科醫生,他期望病人情況未嚴重前就能接受治療,「就唔使咁多市民要換骹或開刀,可以做返自己鍾意嘅事,同痛講再見。」

採訪:侯聖樺

攝影:馮凱宜

罕見病患x醫生xYoutuber 25歲醫生鄭卓熙讀醫盼為自己斷症

33歲確診肺腺癌四期 與癌共存9年 過來人對阿Will喊話 :患癌不代表人生終點

精神科醫生陸靜思 創頻道繪圖拍片 「心大心細」拆解精神健康迷思

由會考9A到成為「有溫度」的醫生 開醫生媽媽WhatsApp群組互助

不想一生向錢看由讀商轉讀醫 牙醫陳澔賢為長者義診 遇數年無刷牙伯伯最心痛

行醫執教50年培育萬名醫生 76歲肝臟權威黎青龍晚晚飲酒不戒口養生靠一招

袁國勇一生成就50%歸功太太 每日一笑話伴太太走過癌患低谷