醫生爸爸感恩遇上唐氏女兒 史泰祖:她讓我成為一個更好的人

一個不會做不完的Project

現年38歲的丹丹在多倫多出生,當時她體重僅約6磅,且有心漏症及心臟衰竭,需在6個月大、體重到9磅時才可動心臟手術。除了心臟問題,史醫生早在女兒出生時已發現其掌紋是一條「單一橫紋」,正是唐氏綜合症的典型特徵。

這個打擊一度讓史醫生情緒崩潰,他坦言:「開始時好混亂、抗拒,甚至詛咒上天,為何要我揹起這個十字架。」然而經過數星期沉澱,他慢慢想通,選擇完全接受並擁抱這個使命,重新規劃人生——為女兒尋找合適的支援,預備未來的路。

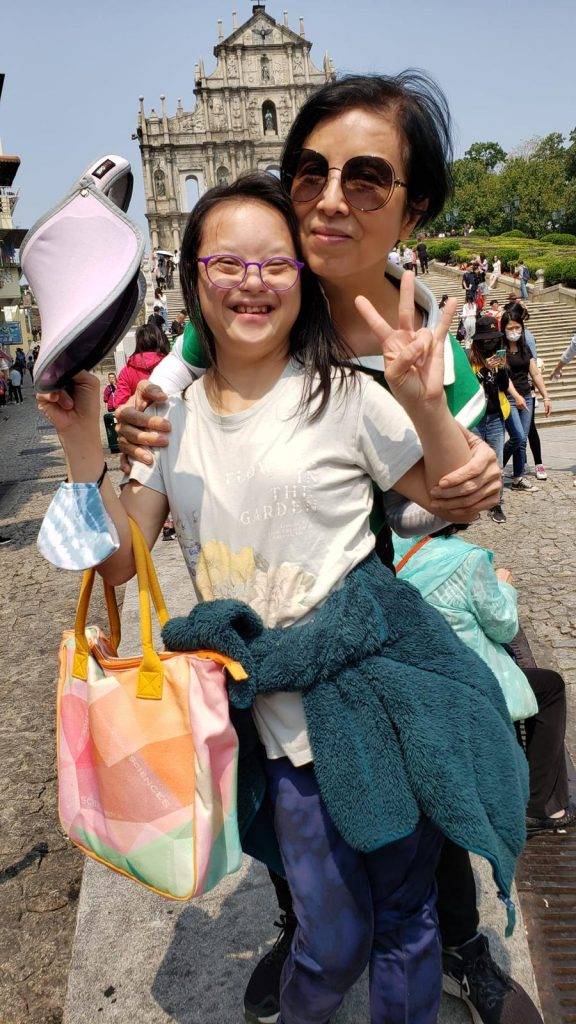

「當決定接受後,便如卸下重擔,整個人更積極。」史醫生直言,心態的轉變是最重要的一步。史太則樂觀面對,視這為「一個做不完的Project」,形容這個旅程「長做長有」,作為家長要懂得放鬆,抱著「layback」的心態去面對,「普通子女到某個年紀就可以完全放手,但她這個『Project』會一直存在。換個角度,這也是一種幸運——她是永遠在家裡的開心果,甚至會反過來照顧我們。」

學懂融入社會比學術重要

「不要急於教ABCD,最重要是令她可以融入外面世界。」這是史醫生夫婦教育丹丹時的想法。回流香港後,他們決定讓丹丹入讀匡智松嶺學校,接受寄宿與職業訓練。這個決定並不容易,史醫生憶述:「在家裡,她有自己的房間,還有工人照顧;但去到松嶺,就是石屋仔、六人房、碌架床,要自己煮飯、掃地、洗衣服,甚麼都要自己來。我去到探望時,覺得地方又細又迫,眼淚也忍不住流下來。」

隨着丹丹適應寄宿生活,導師更進一步訓練她走出校園,讓她獨自往返大埔學校和北角住所,途中要多次轉車。父母最初憂心不已,卻發現丹丹樂於接受挑戰,並很快便掌握路線。那一刻,兩人才深明唯有放手,丹丹才有機會在生活訓練中慢慢學會自立,逐步走出父母的保護傘。

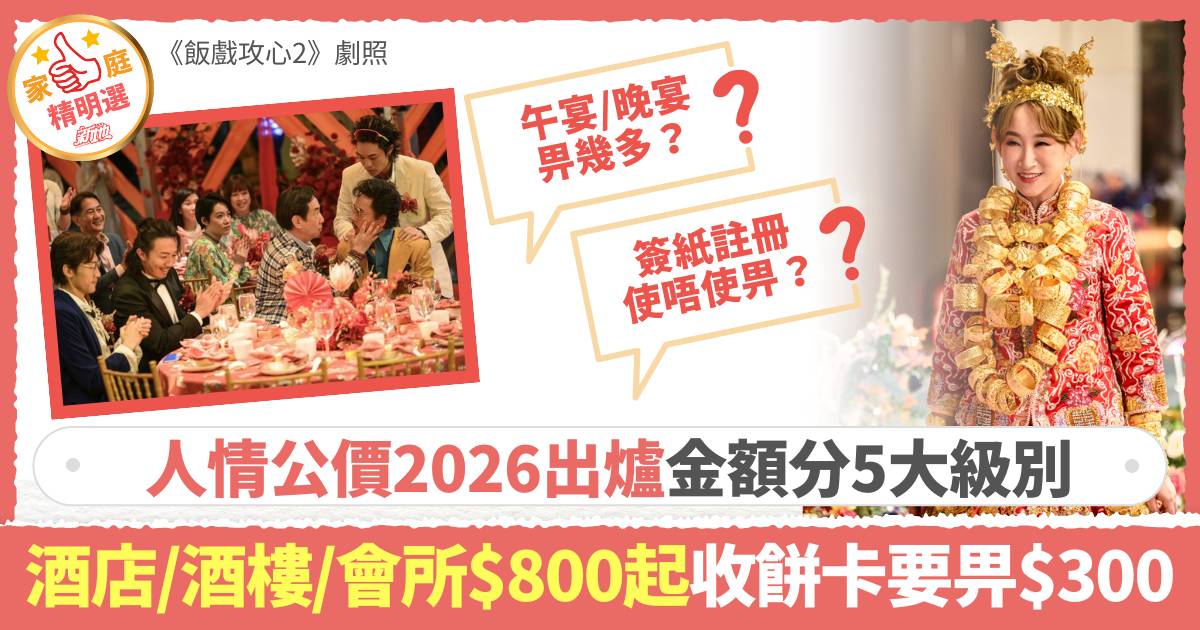

做侍應10年 因上班學會獨立

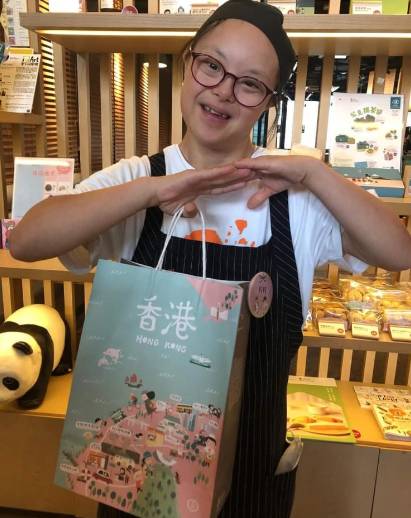

在學校職訓中,丹丹最初選擇酒店房務,但因個子矮小無法獨力鋪床,故未能勝任。其後轉到餐飲部門學習樓面接待,終找到適合自己的方向,完成訓練後獲安排到社企iBakery擔任侍應,一做便超過十年。

這份工作讓丹丹真正走進社會,每天面對客人點餐、送餐,學會有禮貌地回應,也逐漸建立自信。不時隨隊到各區做到會服務,接觸到不同場地與陌生人,讓她懂得觀察、應對,提升了語言和社交能力。如今她不但學懂照顧自己,還會主動關心父母,例如開車時提醒父母何時要轉彎、出門帶鎖匙。

史太最欣慰的,是看到女兒認真看待上班的責任感,「翌日要返工,前一晚就會準備好,這種自律和主動,在家裡是培養不到的。」在史醫生眼中,這份侍應工作亦讓女兒找到自信,「有目標,可以幫到人,最重要是能融入社會。」

她讓我成為一個更好的人

回望過去三十多年,史醫生坦言如果沒有丹丹,他也不會是今日的自己,女兒令他成為更好的人,「她令我沒那麼易發脾氣,亦令我成為一個更崇尚簡約的人。」他形容,身邊不少朋友喜歡名車名錶,但自己多年來始終維持簡單生活,「我不需要奢華的東西,不會儲手錶。」回首當日,「當年我在教堂問,為何要給我這份『禮物』,現在再去教堂,我只會說,多謝你給我這份禮物。」

對史太而言,女兒令她的眼界推向更遠,她特別記得一句名言:「It takes a village to educate a child」,必須靠整條村的努力,才能培育一個孩子。正因如此,她積極參與不同家長組織,和其他父母一同發聲,推動政策改變,為唐氏綜合症人士爭取更多教育與就業機會,多年來見證社會逐步變得更包容,宿舍有明確規管,雖然仍有進步空間,但至少已踏出一大步。

開立特殊信託照顧終老

年逾七十的史生史太,一直認真為女兒規劃未來,他們坦言隨着丹丹步入老年,很大機會需要入住院舍,「因為到某個年紀,她始終要更多照顧,在院舍裡有制度、有團隊,照顧會比較全面。」

故此,史醫生早在數年前已為女兒設立特殊需要信託基金,「如果有一日我們不在,日常生活就會由信託基金安排,確保她有人照顧。」史太說,作為父母最基本的願望,就是希望丹丹日後能平平穩穩、健健康康生活,「到她年紀大,未必可以再清楚表達自己時,也不會被人欺負。」

勸慰同路人勿單打獨鬥

走過多年照顧之路,當中辛酸與壓力外人難以理解。日常的醫療安排、生活瑣事、對未來的憂慮,都曾令她感到吃力。史太以過來人身分分享:「不要將一切都藏在心裡,三人行必有我師,大家一起傾談,很多問題都有解決方法。」她舉例,有時只是去哪裡買鞋、哪些配眼鏡這些小事,其他家長一句分享,已能輕鬆解決,「當這些瑣碎的問題解決後,你會有更多精力去應付更重要的事。」她寄語同路人:「不要自己默默承受,多與其他家長交流,才有精神應付長遠挑戰。」