CKM症候群|拖延至中後期心腎受損難逆轉 通波仔非一勞永逸自行停藥恐致心衰

糖胖心腎互相影響

CKM症候群並非單一疾病,而是糖尿病、高血壓、肥胖等代謝問題相互牽引¹,鄒凱勳醫生指出:「糖尿病與腎功能息息相關,患有糖尿病的病人會增加腎衰竭風險。」他補充,約十分之一港人患有糖尿病²,亦有約十分之一血壓偏高;若同時出現肥胖,還可能伴隨睡眠窒息等問題,令心臟負荷更重;高血壓又會進一步令心臟長期處於壓力狀態,最終導致心臟衰竭。

為何總是「太遲」才發現?

「如果沒有定期體檢,很多時很遲才發現。」鄒凱勳醫生指出,大部分CKM症候群患者都是在病情發展到中後期才被確診³。「腎衰竭並不是突然發生的,通常患者已經有多年糖尿病或高血壓,只是一直沒有察覺。」他解釋,糖尿病早期往往沒有明顯症狀,除非血糖高得異常,否則病人未必會出現口乾、頻尿或體重急降等典型表現。腎功能衰退亦是「無聲進行」,初期只會出現輕微蛋白尿,未經檢查很難察覺;到病人發現尿液起泡、腳腫或氣喘時,腎功能往往已明顯受損。心血管問題亦會隨之浮現,從「行路易喘、運動量下降、胸悶」到心絞痛,嚴重者甚至可急性心臟病發。

由於很多人又忽略定期驗血或驗尿,等到出現症狀才求醫,往往錯過黃金治療期。他提醒,糖尿病與高血壓本身屬「沉默疾病」,若同時有肥胖或家族病史,更應主動監察血糖、腎功能及血壓。「預防永遠比治療重要,早一點發現,可能只需調整生活;拖得太遲,就要面對藥物甚至併發症的長期管理。」

拖延至中後期 心腎受損難逆轉

鄒凱勳醫生指出,CKM症候群若長期未受控制,當心臟或腎臟功能開始明顯受損,就難以再逆轉,例如當腎功能惡化到一定程度,就可能發展成腎衰竭,需要長期洗腎,「這些情況是逆轉不到的,只能盡量延緩惡化⁴。」

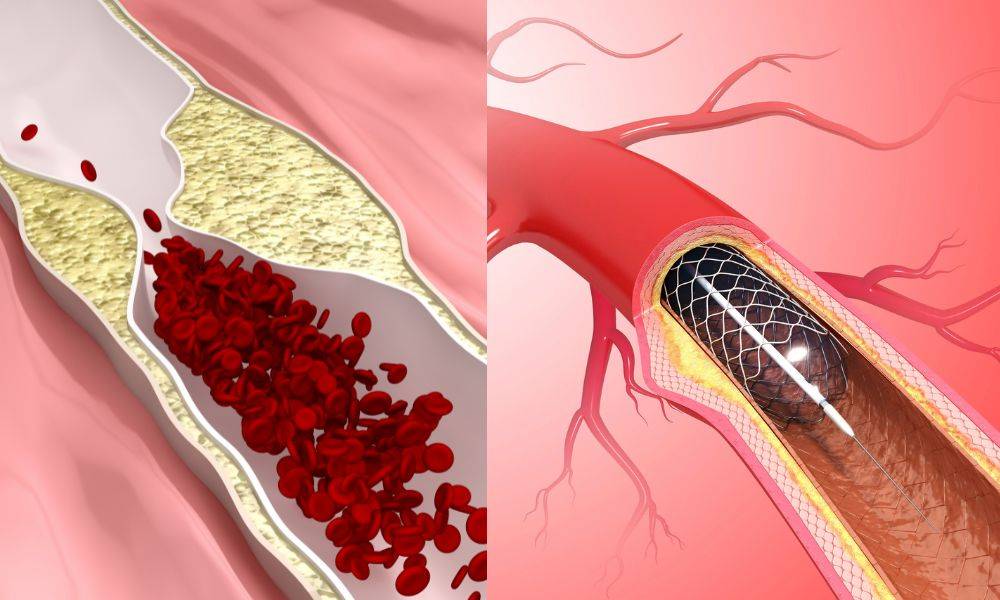

心臟方面,鄒凱勳醫生解釋,血管狹窄若能及早處理,仍有機會防止病變惡化。「只要心肌未出現壞死,及早通波仔,便能減低心臟衰竭與猝死風險。」但若心肌已壞死,情況便難以逆轉,日後即使持續用藥,也只能延緩惡化。鄒醫生指出:「關鍵在於是否及早介入,CKM症候群一、二期還可以逆轉;去到第三期開始有心血管疾病而又不理會,第四期就幾乎無法逆轉。」他提醒,病人切勿抱有僥倖心理,以為「暫時無症狀」就可拖延求醫,因為這段時間往往正是疾病惡化最快的階段。

通波仔非一勞永逸

到了CKM症候群的中後期,即使患者接受了介入治療,也並不代表問題已經解決。鄒凱勳醫生以「通波仔」為例,冠狀動脈介入手術只是暫時改善血流的方式,並不能根治心血管及代謝問題。「通完『波仔』以後,多數病人都以為一勞永逸,警覺性下降;等到再回來時,往往已不再是單純的血管阻塞,而是出現心臟衰竭病徵。」

他強調,手術並非「終點」,患者若術後缺乏長期跟進、忽視服藥及風險管理,血管仍有機會在其他位置再度收窄,治療的關鍵在於持續監察與生活改善,包括規律服藥、定期覆診、低鹽低糖飲食及恆常運動,「否則即使做過手術,病情仍會在不知不覺間惡化。」

從控制風險到藥物配合

「永遠都是預防勝於治療,風險控制最重要。」鄒凱勳醫生解釋,心血管病患者的五大風險因素包括糖尿病、高血壓、高膽固醇、家族遺傳及吸煙,必須逐一控制。

生活習慣方面,他建議患者控制飲食與適量運動,包括減少高鹽、高糖、高碳水飲食,多進行中等強度運動(每週約150分鐘⁵);並把糖化血紅素維持於7%以下⁶。不過,他坦言部分年長或行動不便的病人未必能持續運動,容易陷入「愈少活動、愈易肥胖」的惡性循環。

當生活改善不足以控制病情時,藥物治療便成為關鍵。鄒凱勳醫生指出,糖尿病及肥胖患者可考慮使用SGLT2抑制劑,此類「排糖藥」能協助排出體內多餘糖分、減輕體重,同時降低心臟衰竭風險;另一類GLP-1受體促效劑則可抑制食慾、減少卡路里攝取,有助控制體重與改善脂肪肝,「我們通常會根據病人的BMI及併發症決定是否處方,例如BMI超過30或同時有脂肪肝,這些針劑會更合適。」

他提醒,藥物應配合健康飲食與定期監測,方能發揮最大療效。部分患者初期可能出現輕微不適,但多屬暫時性反應,「相反地,若在病情需要時仍拒絕用藥,長遠會令心臟及腎臟負擔持續增加,風險反而更高。」

醫生案例分享|長者通波仔後自行停藥致心衰惡化

- 性別:男士

- 年齡:80多歲

- 求診原因:氣喘、腳腫、心臟衰竭症狀

- 治療方案:綜合藥物治療(SGLT2抑制劑及GLP-1受體促效劑)

- 治療目標:改善體重、控制血糖與心臟負荷

案例詳情:

該名八十多歲男患者,數年前曾接受「通波仔」手術,同時患有肥胖、高血壓及初期腎病。由於年紀漸長,加上家人為方便照顧而多以輪椅代步,令他活動量大幅減少,BMI超過30,心臟及腎臟負荷持續上升。

病人手術後以為「通完波仔」就等於痊癒,數年間未有覆診,更自行停服抗血小板藥。直至出現氣喘及腳腫,再求診時已屬心臟衰竭階段。鄒醫生為他制定綜合治療方案,除使用SGLT2抑制劑以減輕心臟負荷,亦加入GLP-1受體促效劑針劑,以協助控制體重與血糖,目標是讓患者逐步減重、改善活動能力。

「這位病人並非不能走路,而是因體重過高選擇不行。只要成功減重,心臟壓力便能減低,亦有機會擺脫輪椅依賴。」鄒醫生總結,CKM症候群患者最重要是早期監測與持續跟進,「愈早發現、愈能減少併發症;愈遲處理,治療只會愈困難。」

資料由心臟科專科鄒凱勳醫生提供

此教育資訊由諾和諾德香港有限公司支持

資料來源:

¹ https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/cardiovascular-kidney-metabolic-syndrome

² https://www.smartpatient.ha.org.hk/smart-patient-web/disease-management/disease-information/disease/DiabetesMellitus

³ https://journals.lww.com/ijkd/fulltext/2025/07000/cardiovascular_kidney_metabolic_syndrome_.1.aspx

⁴ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.13649

⁵ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK566046/

⁶ https://www.healthbureau.gov.hk/pho/rfs/src/pdfviewer/web/pdf/diabetescare/en/coredocuments/15_en_diabetes_care.pdf