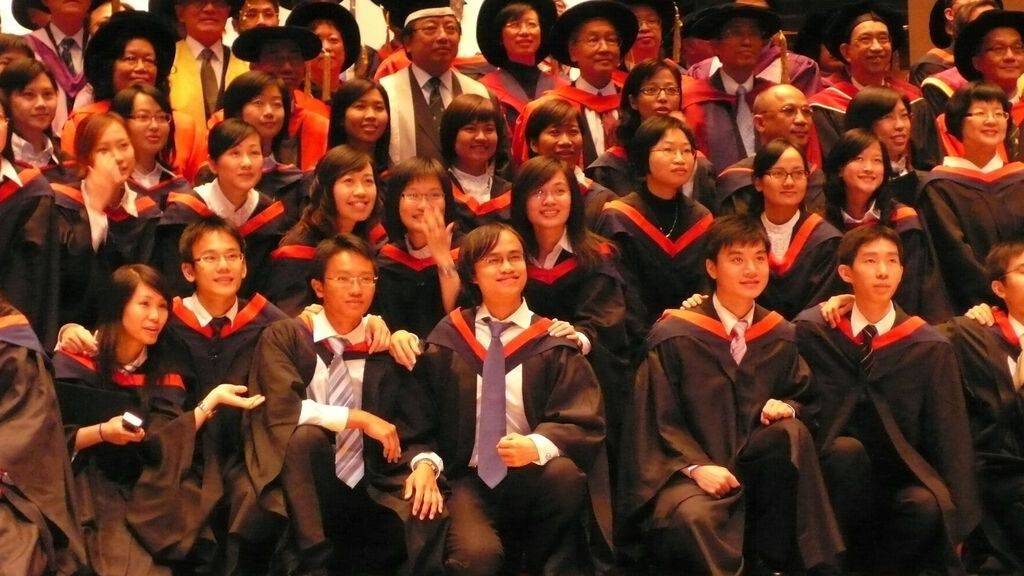

屋邨出身成中醫兼腫瘤科醫生 蘇子謙中西合壁為癌症病人尋出路

石硤尾屋邨長大 中四發力終拔尖

「我嘅童年其實好普通,喺公共屋邨出世長大,來自一個好普通嘅家庭。」蘇子謙回憶,小學與中學皆在石硤尾就讀,並非自小天資聰穎的「尖子」,只是摸索到適合的讀書方法,加上決心與紀律,才逐步迎頭趕上,由升中頭兩年成績平平,到中四為會考開始發力,終取得佳績並在中六拔尖,「你問我係咪真係好鍾意讀書?其實唔算係,只係咁啱搵到適合自己嘅讀書方法啫。」

中藥治好濕疹成契機

蘇子謙對醫學有興趣,竟源於會考後的暑假。他笑言當時偶然在書局買了一堆講中醫的書,從陰陽五行、針灸理論看到古代典籍,「中醫唔單止可以強身健體,當中理論亦都好複雜、好有深度。」加上中學時受嚴重濕疹困擾,甚至弄至出血,終靠中藥治好解決,令他對中醫更有興趣,故在中六拔尖進入香港大學中醫藥學院。

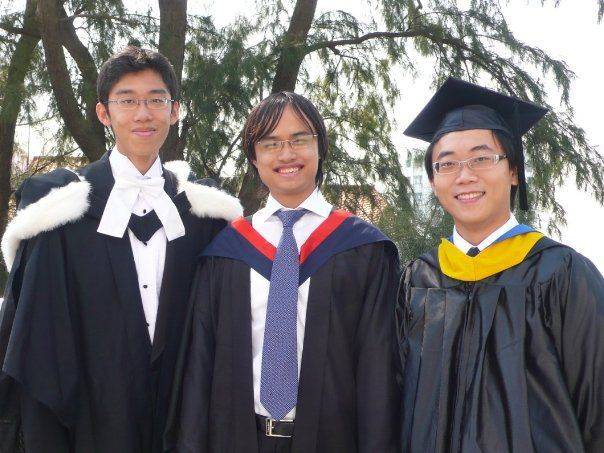

經過五年中醫課程,在教授鼓勵下他報考港大醫學院,再讀五年西醫,只因認為要真正推動中西醫結合,最好具備中西醫雙重資格。

「對中醫冇信心先轉讀西醫?」

由中醫轉讀西醫在當時相當罕見,故報考醫學院時,他不只一次被問:「你係咪對中醫冇信心,所以先要轉讀西醫?」有教授不斷質詢,「個面試過程好少問我學術成績,反而係花咗好多時間去質疑我對中醫嘅睇法。」身邊也不少人覺得他浪費時間,讀這麼多年書並不值得,但他深信,兩套知識能互補不足,讀西醫期間仍持續鑽研中醫理論和臨床技巧,期望成為真正掌握兩門醫學的臨床醫生。

中西合壁治癌症病人

在眾多專科之中,蘇子謙選擇了腫瘤科,部分是受中西醫出身、具博士學歷的陳炳忠教授影響,在研究中看到中醫藥在抗癌上的潛力。「讀中醫跟佢學習,見識到中醫藥喺治療腫瘤方面,真係可以有好大幫助。」他形容,腫瘤是最棘手的疾病之一,西醫近年雖有新藥與新技術,但若配合中醫調理體質,有望提升治療成效。「我希望為癌症病人提供更多、更有效嘅中西醫結合新方法。」即使身處私營醫療體系,他仍積極參與大學研究,盼從臨床與學術雙線出發,推動中西醫學融合。

讀中醫難過讀西醫?

「我覺得讀中醫係難過讀西醫。」蘇子謙認為兩者各有難處,但中醫的門檻反而更高。他指出,西醫雖然知識量龐大,但建基於理科底子,邏輯性強,比較容易理解;中醫則涉及古文、哲學及大量記憶內容,不但語言難懂,還要背誦逾五百種中藥、數百個穴位、數百條方劑、有不同門派,大量東西要背,頭兩年相當辛苦。

由抽血檢測到把脈

如今診症時,他會同時運用中西兩套思維,「我會先從西醫角度問診,再睇掃描、抽血、基因檢測報告;中醫方面,就會觀察面色、舌苔,並為病人把脈。」他指出,中醫的「望聞問切」與西醫的數據診斷並不衝突,反而提供更多角度。他補充,中醫不一定要用中藥改變身體,有時候西藥的影響也可透過中醫觀察法被掌握,「我唔會只用單一思維,而係好似左右腦、左右手同時開工咁,中西合璧。」

最深刻的中西醫合璧病例

其中一個令他最難忘的病人,是一名腳踭患黑色素瘤的男士。病人術後發現癌細胞已擴散至淋巴,並在免疫治療尚未完成時病情復發。蘇醫生與團隊決定實行「雙免疫治療」,病人卻因免疫藥用藥較多,皮膚出現嚴重副作用,病情更一再復發,並產生抗藥性。蘇醫生遂加入中藥處方改善,同時嘗試以「低劑量電療」刺激免疫反應,最終竟出現好轉,「冇改變免疫藥,只係配合中藥與低劑量電療,腫瘤竟然完全消失。」病人康復至今兩年多,停用所有西藥,僅靠中藥調理身體,未有再復發。這個案例令他看到治癌時綜合中西策略的效果,故撰寫成學術文章,在國際期刊發表。

閉目養神 靜坐冥想養生

作為醫生,他也有一套自身養生之道,每天午飯後閉目養神十分鐘,雖不入睡,但有助精神恢復;每星期運動兩至三次,不論室內或戶外;面對壓力時會選擇外出散步、聽音樂調節情緒,「我有時都會靜坐冥想,中醫認為,當你個人靜落嚟,經絡嘅氣血會運行得更順,病痛自然會減少。」至於食療,他坦言食療適合一般養生或病後調理,但不能取代正規治療,「煲湯可以保健,但唔可以當藥醫病,尤其面對癌症等重症,一定要配合專業治療。」